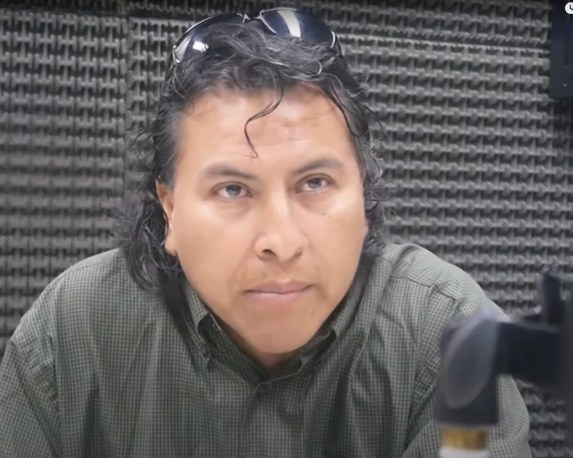

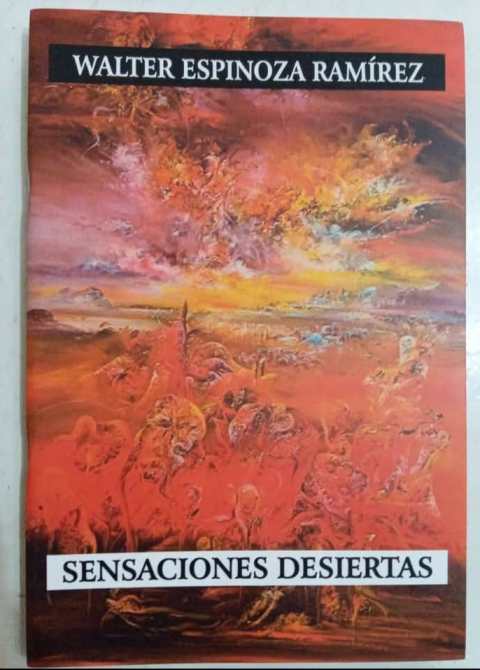

Entrevista a Walter Espinoza Ramírez, curador, editor y Poeta peruano, autor del poemario Sensasiones Desiertas.

Los poemas de Sensaciones Desiertas consignan siempre una o dos fechas. El año más antiguo es 1997 y el más reciente 2016. ¿Quiere decir esto que los poemas han esperado por lo menos seis años para su publicación en este poemario o de qué se trata? ¿A qué responde la decisión de enlazar cada poema con una o más fechas? ¿Hay algo detrás?

Han esperado incluso más años para ser publicados, pues había yo abandonado la Poesía y el acto de publicar. Pero en el 2011 conocí a una persona que creía en mi Poesía y me animó a publicar, sin embargo desde el 2013 no publicaba y después de 9 años volví a publicar.

Me sucede que siempre que escribo un poema, yo siempre anoto la fecha y después si ese poema se transforma eso sucede en otra fecha, entonces queda un espacio de tiempo entre la fecha A y la fecha B como si todo ese tiempo yo hubiera trabajado el poema pero no necesariamente es así. El poema de repente salió una fecha pero su estado de espíritu siempre va variando, entonces consigno la fecha como una especie de, no sé cómo llamarlo, para ubicarme en qué estaba en determinado año, en qué estaba mi «locura de Diamante» en el año 2000 por ejemplo o como estaba yo en el 2010, escribo la fecha para darme cuenta a mí mismo en qué estado de mi poesía o de mi lenguaje me encontraba para saber que estaba sintiendo y de qué manera. Solamente hay el hecho de querer tener esa exactitud del momento en la que se atrapó ese instante de Eternidad.

Una especie de huella personal en el tiempo, una marca para la memoria…

Sí. Para saber en qué «lugar» del «viaje» que uno atraviesa estaba, por y para la Poesía, pero sobre todo para analizarme y conocerme a mí mismo y a los distintos estados «del alma» por donde transité en los distintos años de mi «vida de Poeta».

En ese viaje, el de tu “vida de Poeta”, con pe mayúscula, y en particular en el viaje al que insta el poemario, a veces de modo más directo y otras no tanto, se manifiesta una sensación, la de un peso que no siempre está en el discurso de las palabras, sino en el curso del silencio que las envuelve. Ese «destino / de palabras hermosas» que es la Poesía, es también, en algún punto, la imposición de lo «difícil», que quizá después de mucho trabajo se transforma en aceptación total y fuerza interior? (Pienso aquí en el poema “Ensueño indescifrable”, dedicado a tu padre, donde hay un verso a modo de confesión: «era difícil sentir la poesía»).

La Poesía verdadera siempre impone su curso y nos obliga que camino seguir ¡Todo por la Poesía! decía alguien… Siempre será difícil sentir la Poesía por eso a pesar que TODOS somos Poetas, solo algunos «elegidos» «son los que sufren por el resto». Eso es sospechoso: que no todos pueden nombrar lo que todos pueden sentir. Sólo algunos lo consiguen, me parece. Creo que se debe a que no todos pueden sentir una intensidad única. ¿Levedad o peso?, se cuestionaba Kundera, me parece que para responder hay que crearla, crear el propio dolor «de perderlo todo», para entender «a quien destroza su amor», como decía César Moro.

¿Crear el propio dolor o más bien reconocerlo?

Crearlo me parece inevitable y no entiendo aún por qué. Parece como si «la Poesía» te obligara, para que puedas “crear Belleza» desde tu dolor. Quizás a partir de ahí uno puede reconocer «su dolor» y puede, quizás también, despreciarlo. A veces también me parece que es como «para esperar todo del otro», por la simple razón de que tú siempre das todo. Para que exista «la plenitud» «la felicidad» o «el amor» se necesita de dos seres, dos seres que lo den todo por el otro.

Hablando del amor, hace un momento recordabas a Moro y yo recordaba que un texto de André Coyné, estudioso francés de la obra de Vallejo y de Moro, acompaña tu libro, como lo acompañan también una dedicatoria general a tu madre y poemas dedicados a César Moro y a tu padre. En el texto de Coyné, hablando de tu poema “Atmósfera solar”, que ya había aparecido para ese entonces, habla del uso de la técnica del poema-collage y te atribuye el calificativo de «heredero privilegiado de César Moro». ¿Usas esa técnica en el resto de tus poemas? Y hablando de Sensaciones Desiertas, ¿qué heredan esos poemas del Surrealismo, de César Moro y de tus padres, y que no?

No la uso en la mayoría de poemas, pero es probable que sí haya usado algún verso encontrado en algún lado, que lo haya incorporado en otro poema, me parece que el poema dedicado a mi padre nació así. Esos Poemas heredan «el ser desgarrado» porque son puros. De Moro quizás la musicalidad o cierta forma de escritura que desapareció y no volví a ver después en la poesía escrita en Perú, quizá me equivoque. De mis padres no sé con certeza qué heredaron, pero las lágrimas que ví en ambos cuando vivían, quizás suenen igual a esas «lágrimas escritas» desde un dolor que son ellos mismos.

¿Y del surrealismo?

Es Surrealismo «como lo pedía Breton» a las nuevas Generaciones. Un Surrealismo quizás más «razonador» pero desde su propia violencia, porque es consciente que «la violencia es la paz del cuerpo». Espero estar equivocado.

Como investigador y difusor de la obra y vida de César Moro, ¿qué impresión te dejó conocer a la poeta Raquel Jodorowsky y descubrir, tarde, digamos, el «vínculo» que había ente ambos?

La impresión que me dejó cuando la conocí fue interesante, la situación es interesante. Yo había conocido a una joven —yo era mucho menor que ella—, ¿qué año sería?, 2006, 2007, creo. Ella tenía poemas —hablábamos por teléfono mucho—, en alguna oportunidad me compró algo en una galería, leyó mi poesía, le gustó, me llamó, yo la llamé y estuvimos conversando. Entonces, un día me dice —yo le había editado una pequeña plaqueta, un poemario muy breve— que le interesa la poesía de una poeta llamada Raquel Jodorowsky, de la que yo había escuchado, pero no sabía mucho de ella. Me llamó la atención eso. Y, cómo es el destino, yo le había publicado un poemario a un señor que vivía en Lince y estaba casado con una actriz. Un día conversando con este señor que era primo de Cristina Gálvez, una escultora —es interesante todo porque parece como un guion escrito, se van uniendo las cosas—, me habla de una vecina poeta que vive en el primer piso que es un poco problemática. Me pregunta si a mí me ha hecho problemas —porque yo siempre iba a visitarlos—. ¿Y cómo se llama?, le digo. «Raquel Jodorowsky». Y yo me quedo sorprendido: era la poeta de la que mi amiga María Wertheman me estaba siempre hablando. Entonces yo llamo a María y le digo que ya sé donde vive Raquel, podemos ir un día, llevar tu poemario; pero ese encuentro nunca se dio, lamentablemente. Ella quería conocerla, pero al final se puso tímida, que si su poesía le iba a gustar o no. Yo al final toqué la puerta de Raquel, un día que iba a visitar a mis amigos Helena Huambos y Carlos Zúñiga, toqué la puerta de Raquel —recuerdo haberle tocado muchas veces y nadie me abría—, un día toqué y salió una señora mayor, de hermosos ojos, pelo rojo, muy blanca. Le hablé de quién era, le conté que yo era poeta, que su vecino me había hablado de ella, que yo tenía una amiga, que mi amiga la admiraba y quería ver si la podía traer, me dijo que sí, yo le dije que era poeta, le dejé algo mío. Y un día que yo pasé por ahí, que fui a visitar a mi amigo y yo salía de ese edificio de cuatro pisos, ella estaba a la entrada, afuera, regando, y me dice hola, oye, me llama, me dice que había leído mi poesía, que le había gustado. Y comenzamos a hablar. Y cada vez que yo iba a visitar a mi amigo la visitaba a ella, quedaba dos horas antes y ya después subía donde mi amigo. Y un día estaba en Colombia, en Medellín, y unos poetas surrealistas que conozco de allá me hablan de una poeta peruana que había estado en Colombia, en Medellín,  en los años ochenta; que nunca la habían olvidado, que era hermosa, que había hecho una poesía fabulosa, que si yo la podía contactar. Y yo les digo «¿cómo se llama?» y ellos estaban que se mordían la lengua, que no me acuerdo, y yo «descríbemela, ¿Raquel Jodorowsky?». Sí, me dijeron, al primer nombre. Les dije sí la conozco y se quedaron sorprendidos por la distancia de edad, ¿no?, cuarenta años de diferencia por lo menos —ellos eran mayores que yo y la veían a ella mayor, John Sosa y Fercho Cuartas—. Entonces ellos me dan un cuestionario con unas preguntas porque tienen una revista, me dan ejemplares, yo llego a Lima, busco a Raquel y me dice que fabuloso, se acuerdan, ¿quiénes serán esos muchachos?, y tuvimos que abrirle un correo electrónico en una cabina de internet.Después yo volví a Colombia y me dieron ejemplares; ya había salido la entrevista, estaban felices —después traje para Raquel ejemplares, me quedé sin ninguno, me parece; había una foto que Raquel les había compartido donde salía con Leonora Carrington y una escritora en México, en una especie de bote—. Por esas fechas Jorge Villacorta me invitó para que hiciera una investigación sobre Cristina Gálvez, la escultora, y caía perfecto porque yo era amigo de su primo, el poeta Carlos Zúñiga, que tenía obra de Cristina. Entonces, mientras que yo investigaba a Cristina Gálvez, visitaba a su primo y a Raquel, un día le pregunto a Raquel «¿por si acaso, conociste a Cristina Gálvez?» y la conocía. Ella me proporcionó la primera foto que conseguimos para esa investigación, que fue después una exposición realizada por La Católica, que organizó una retrospectiva —la foto salé en el catálogo y es la foto donde salen Cristina Gálvez, Raquel Jodorowsky y una escritora, que Raquel no recordaba, pero que hacía narrativa, cuentos, que era muy conocida y vivía en Francia—. Entonces, yo iba siempre a casa de Raquel, llevé a Jorge Villacorta, nos mostró algo de una hermana, había una traducción que ella había hecho de un poeta, creo que de Salazar Bondy, no me acuerdo de quien, y un día que fui a su casa le pregunto sobre César Moro, un tema que a mí me apasiona, y ella me dice que sí. Yo me quedé sorprendido porque yo la conocía ya tres años, la visitaba, la llevaba a los recitales donde ella iba a leer, ponía su mano en mi brazo y la llevaba, y después la llevaba a su casa —creo que me llegó a tener estima, ¿no?, porque me prestaba libros y yo se los devolvía porque ella no prestaba, pero a mí sí, una vez le di mi poemario y ella me hizo una crítica espectacular, como si yo fuera un gran poeta, me agradó su opinión, un día se quejó de que había venido una periodista de El Comercio a tomar fotos de su casa y su sobrino se había molestado, me encargó investigar quien era la chica para tratar de recuperar esas fotos sin su consentimiento, había una amistad, a pesar de sus cuarenta o más, o quizás menos, años de diferencia, me enseñó sus pinturas, me mostró su primer poemario, recuerdo que en una solapa había una foto de Raquel hermosísima en una playa, me dijo que se casó en Lima—, bueno, un día le pregunté si había conocido a Cesar Moro y me dijo que sí y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo lo conociste?, le digo. «Por mi esposo, eran muy amigos». Entonces yo, más sorprendido, le digo «¿cómo se llama tu esposo» y me dio un nombre que no recuerdo, pero del apellido me acuerdo: era Gayoso. Y yo recordé que era la persona que le había dicho a Bretón que Moro había muerto y Bretón redactó ese pequeño texto en que explica que «nuestro amigo Cesar Moro, que perteneció al grupo, ha muerto en Lima, nos hemos enterado por su amigo Gayoso, que nos ha mandado un dibujo de un animal tótem de Moro». Cuando Raquel me dijo que lo conocía y que su esposo era Gayoso, me quedé sorprendido porque yo estaba buscando a esa persona desde el 99, vino el centenario, lo busqué, no lo encontré, pero encontré a otros personajes como Paco Abril de Vivero, Ricardo Tenaud, luego vino Coyné el 2008 pero nunca me habló de Gayoso, creo que no sabía o había perdido contacto o nunca lo conoció, no recuerdo muy bien. Lamento no haber unido todo eso, como me lamenté aquella vez que Raquel me dijo sí, lo conozco, lo conocía por mi marido, ¿y quien es tu marido?, Gayoso, ¿me lo puedes presentar?, no, me dijo, y yo me quedé así como… pucha, qué mala onda, ¿pero por qué, Raquel…? «Murió ayer», me dijo. Mierda, dije yo, guau. Mi búsqueda termina ahí: justo cuando encontraba a la persona, había muerto ayer y lo estaban velando ese día y Raquel estaba triste porque, claro, era su exmarido, pero ella no iba al velorio, no sé, estaba como confundida, me miraba, no sé cómo me habrá visto ella, parecía que se quería reír y quería llorar también por la tristeza de su expareja, ¿no? Yo me quedé ahí, en silencio buen rato, no quise hablar, me tumbé al mueble, ella se fue, me dejó sólo, se fue a la cocina, trajo un café, me lo puso ahí. No recuerdo más, me acerqué a una ventana, me acuerdo, que estaba cerca a la puerta, miré hacia afuera, recordé a una chica con la que hace años había estado en ese parque que está frente a su casa, me dije «qué será de ella», me acuerdo de haber estado hablando con ella ahí en ese parque, el año 96, sí, 96 y ya estábamos 2011, habían pasado unos quince años, y yo me acuerdo de haber estado hablando en ese parque con mi amiga sobre César Moro sin saber que al frente estaba viviendo una poeta que había conocido a César Moro, o sea, que pena que no pude contactarla en esa época. Hubiera sido fabuloso, qué cosa no me habría contado ese tal Gayoso sobre cómo se conoció con Moro, no sé si habrá escrito algunas memorias, no sé si Raquel tuvo hijos con él —tendrían que ser Gayoso Jodorowsky, ¿no?, trataré de buscarlos, ir tocar esa puerta a ver quién me abre, ella me hablaba de un sobrino—. Y, bueno, ese fue el vínculo entre Raquel y yo y César Moro.

en los años ochenta; que nunca la habían olvidado, que era hermosa, que había hecho una poesía fabulosa, que si yo la podía contactar. Y yo les digo «¿cómo se llama?» y ellos estaban que se mordían la lengua, que no me acuerdo, y yo «descríbemela, ¿Raquel Jodorowsky?». Sí, me dijeron, al primer nombre. Les dije sí la conozco y se quedaron sorprendidos por la distancia de edad, ¿no?, cuarenta años de diferencia por lo menos —ellos eran mayores que yo y la veían a ella mayor, John Sosa y Fercho Cuartas—. Entonces ellos me dan un cuestionario con unas preguntas porque tienen una revista, me dan ejemplares, yo llego a Lima, busco a Raquel y me dice que fabuloso, se acuerdan, ¿quiénes serán esos muchachos?, y tuvimos que abrirle un correo electrónico en una cabina de internet.Después yo volví a Colombia y me dieron ejemplares; ya había salido la entrevista, estaban felices —después traje para Raquel ejemplares, me quedé sin ninguno, me parece; había una foto que Raquel les había compartido donde salía con Leonora Carrington y una escritora en México, en una especie de bote—. Por esas fechas Jorge Villacorta me invitó para que hiciera una investigación sobre Cristina Gálvez, la escultora, y caía perfecto porque yo era amigo de su primo, el poeta Carlos Zúñiga, que tenía obra de Cristina. Entonces, mientras que yo investigaba a Cristina Gálvez, visitaba a su primo y a Raquel, un día le pregunto a Raquel «¿por si acaso, conociste a Cristina Gálvez?» y la conocía. Ella me proporcionó la primera foto que conseguimos para esa investigación, que fue después una exposición realizada por La Católica, que organizó una retrospectiva —la foto salé en el catálogo y es la foto donde salen Cristina Gálvez, Raquel Jodorowsky y una escritora, que Raquel no recordaba, pero que hacía narrativa, cuentos, que era muy conocida y vivía en Francia—. Entonces, yo iba siempre a casa de Raquel, llevé a Jorge Villacorta, nos mostró algo de una hermana, había una traducción que ella había hecho de un poeta, creo que de Salazar Bondy, no me acuerdo de quien, y un día que fui a su casa le pregunto sobre César Moro, un tema que a mí me apasiona, y ella me dice que sí. Yo me quedé sorprendido porque yo la conocía ya tres años, la visitaba, la llevaba a los recitales donde ella iba a leer, ponía su mano en mi brazo y la llevaba, y después la llevaba a su casa —creo que me llegó a tener estima, ¿no?, porque me prestaba libros y yo se los devolvía porque ella no prestaba, pero a mí sí, una vez le di mi poemario y ella me hizo una crítica espectacular, como si yo fuera un gran poeta, me agradó su opinión, un día se quejó de que había venido una periodista de El Comercio a tomar fotos de su casa y su sobrino se había molestado, me encargó investigar quien era la chica para tratar de recuperar esas fotos sin su consentimiento, había una amistad, a pesar de sus cuarenta o más, o quizás menos, años de diferencia, me enseñó sus pinturas, me mostró su primer poemario, recuerdo que en una solapa había una foto de Raquel hermosísima en una playa, me dijo que se casó en Lima—, bueno, un día le pregunté si había conocido a Cesar Moro y me dijo que sí y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo lo conociste?, le digo. «Por mi esposo, eran muy amigos». Entonces yo, más sorprendido, le digo «¿cómo se llama tu esposo» y me dio un nombre que no recuerdo, pero del apellido me acuerdo: era Gayoso. Y yo recordé que era la persona que le había dicho a Bretón que Moro había muerto y Bretón redactó ese pequeño texto en que explica que «nuestro amigo Cesar Moro, que perteneció al grupo, ha muerto en Lima, nos hemos enterado por su amigo Gayoso, que nos ha mandado un dibujo de un animal tótem de Moro». Cuando Raquel me dijo que lo conocía y que su esposo era Gayoso, me quedé sorprendido porque yo estaba buscando a esa persona desde el 99, vino el centenario, lo busqué, no lo encontré, pero encontré a otros personajes como Paco Abril de Vivero, Ricardo Tenaud, luego vino Coyné el 2008 pero nunca me habló de Gayoso, creo que no sabía o había perdido contacto o nunca lo conoció, no recuerdo muy bien. Lamento no haber unido todo eso, como me lamenté aquella vez que Raquel me dijo sí, lo conozco, lo conocía por mi marido, ¿y quien es tu marido?, Gayoso, ¿me lo puedes presentar?, no, me dijo, y yo me quedé así como… pucha, qué mala onda, ¿pero por qué, Raquel…? «Murió ayer», me dijo. Mierda, dije yo, guau. Mi búsqueda termina ahí: justo cuando encontraba a la persona, había muerto ayer y lo estaban velando ese día y Raquel estaba triste porque, claro, era su exmarido, pero ella no iba al velorio, no sé, estaba como confundida, me miraba, no sé cómo me habrá visto ella, parecía que se quería reír y quería llorar también por la tristeza de su expareja, ¿no? Yo me quedé ahí, en silencio buen rato, no quise hablar, me tumbé al mueble, ella se fue, me dejó sólo, se fue a la cocina, trajo un café, me lo puso ahí. No recuerdo más, me acerqué a una ventana, me acuerdo, que estaba cerca a la puerta, miré hacia afuera, recordé a una chica con la que hace años había estado en ese parque que está frente a su casa, me dije «qué será de ella», me acuerdo de haber estado hablando con ella ahí en ese parque, el año 96, sí, 96 y ya estábamos 2011, habían pasado unos quince años, y yo me acuerdo de haber estado hablando en ese parque con mi amiga sobre César Moro sin saber que al frente estaba viviendo una poeta que había conocido a César Moro, o sea, que pena que no pude contactarla en esa época. Hubiera sido fabuloso, qué cosa no me habría contado ese tal Gayoso sobre cómo se conoció con Moro, no sé si habrá escrito algunas memorias, no sé si Raquel tuvo hijos con él —tendrían que ser Gayoso Jodorowsky, ¿no?, trataré de buscarlos, ir tocar esa puerta a ver quién me abre, ella me hablaba de un sobrino—. Y, bueno, ese fue el vínculo entre Raquel y yo y César Moro.

Hace un momento decías de los poemas de Sensaciones Desiertas que «heredan “el ser desgarrado” porque son puros». ¿En qué sentido son puros?

En el sentido que lo entendían los SURREALISTAS antes de 1930.

¿Has leído «mi vida entre los SURREALISTAS» de Josephson? A ese sentido me refiero, a esa pureza.

La pureza violencia, la pureza desesperación surrealista… (No he leído ese libro, es difícil de encontrar aquí).

El destino me hizo conseguir un ejemplar en Lima, a fines de la década de los 90. En Buenos Aires conseguí dos más. En ese libro hay un párrafo donde se habla de la vida cotidiana de los Surrealista, «el más puro» era para ellos el mas desesperado por la vida, aquel que lo sufría por desgarrado. A esa pureza intento llevar mis poemas.

En tu libro me parece que hay cierto caos editorial, caos que lo distancia del común de los libros de poesía que se publican, en Lima, por lo menos. ¿El lugar del que nace este libro como objeto es algún tipo de necesidad?

Yo publico antes que esas editoriales, si son de mi generación, yo les abrí el camino a mucho de ellos. Podría nombrarlos pero mejor no. Lo importante acá es que puedo asegurar que «maté ese mito» «de que es difícil publicar», como se oía entre los años de 1986 y 1989 y toda la década del 90.

Aun así, dentro de ese caos, los poemas del libro pueden agruparse por lo menos en dos conjuntos. En uno hay una presencia del silencio que proviene de la brevedad de los versos, del espacio vacío en la página y de una mirada contemplativa de una suerte de paisaje anímico; en otro, los poemas, más extensos, hay una historia contándose. ¿A qué obedece esta diferencia?

No veo diferencia, es la misma voz de alguien irracional que percibe Belleza en esas «Sensaciones Desiertas» de su alma. A veces su lucidez es amplia y cuenta historias, a veces es contemplativo y susurra sonidos que lo adormecen. Lo ideal es percibir el intento de ser Voz y silencio para oír o ver ese «vapor de Ensueño que navega por su boca».

Me he preguntado, quizá de más, por las dos palabras del título, por su unión. ¿Tu búsqueda en los poemas es, más que una búsqueda formal, la búsqueda de una vida sensorial mayúscula en medio de ese desierto que reconoce el poeta, o ese título da cuenta del abandono de ciertas sensaciones que antes habitaba?

Esa unión pisotea los títulos con el común denominador DEL, DE LOS y otros más que abundaban en los títulos de Poemarios de Perú que veía cuando era adolescente. Cuando crecí, veía y leia la misma fórmula. Decidí no seguir ese camino fácil e inútil. No me permitía sonar con cierta madurez que necesitaba ver, no sé si lo conseguí, pero si conseguí no ir por un camino que consideré estéril.

En general, en varios poemas tuyos, por ejemplo de «Manantial Horizonte», poemario anterior a Sensaciones Desiertas, y también de tus dos últimos poemarios publicados en el 2022, me refiero a Sensaciones Desiertas e Indescifrable Desierto, el silencio llega a ser tal que los poemas dejan una estela parecida a la de un haiku. ¿Hay alguna relación premeditada?

No, ninguna. No son haikus, eran más extensos a veces, pero no todo sobrevive cuando uno trabaja su obra si algo queda, algo desapareció para siempre, de eso estoy seguro, por eso yo nunca creí en ese taller de poesía de la Universidad de San Marcos que se preguntaba inútilmente siempre si «el poema nace o se hace». Yo siempre les gritaba «se descubre».

Historiador del arte, curador, editor, poeta, ¿cuál es el hilo que une todas estas facetas?

La escritura y la aventura en el recorrido de un lenguaje que sólo avanza para encontrar lo más ruin de su pureza, ¿Por qué no?

Una última pregunta. ¿De quién son las cinco pinturas que acompañan Sensaciones Desiertas y qué te llevó a incluirlas en el libro?

Es la fabulosa obra de un Pintor Surrealista Francés.

Por Sergio Tolentino/Publicado en Justo Medio